超高利回りアパート投資の秘密

\\\知りたい方はこちら///

監修者

株式会社Riel 代表取締役

坂口 卓己(サカグチ タクミ)

宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。

⇒詳細はこちら

70坪という土地は、アパート経営を始める上で非常に魅力的な規模です。広すぎず狭すぎず、工夫次第で高い収益性を実現できるポテンシャルを秘めています。しかし、いざ建築を考え始めると「建築費は一体いくらかかるのか?」「どんな建物が建てられて、どれくらいの収益が見込めるのか?」といった専門的な疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。本記事では、新築アパート投資をお考えのあなたのために、70坪のアパート建築における費用相場からコスト削減の秘訣、具体的な収益シミュレーション、さらには法規制や施工会社選びのポイントまで、専門家の視点から”リアル”な情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたの70坪アパート計画は、より具体的で実現可能なものになるはずです。

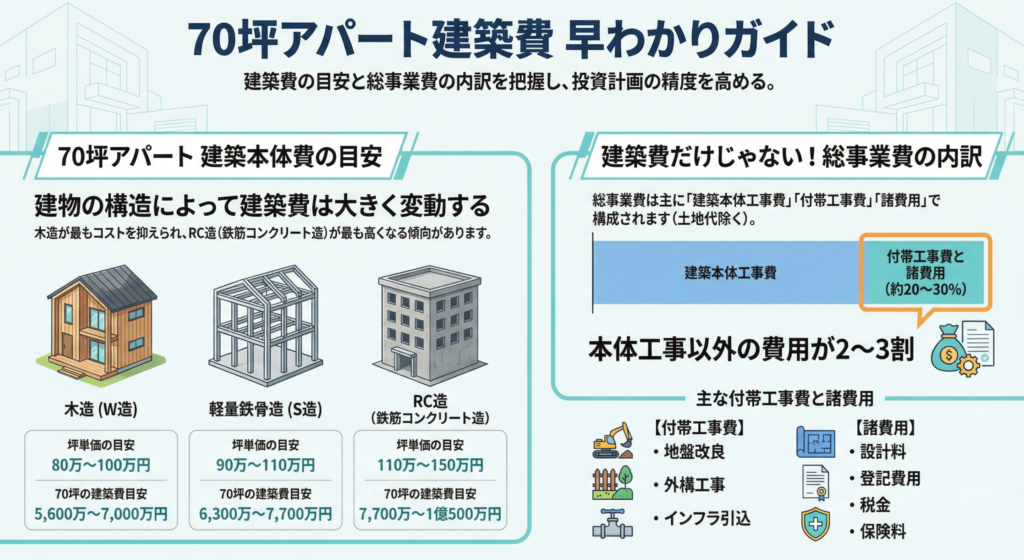

70坪のアパート建築費は、数千万円から1億円を超える規模になります。この費用は、建物の構造や階数、設備のグレードによって大きく変動するため、まずは全体のコスト構造を正しく理解することが重要です。建築費は大きく「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つで構成されており、それぞれを把握することが、失敗しないアパート建築の第一歩となります。

アパートの建築費を左右する最大の要因は、構造と階数です。坪単価は一般的に、木造が最も安く、次に軽量鉄骨造、重量鉄骨造、そして最も高価なのがRC(鉄筋コンクリート)造となります。なぜなら、使用する資材の価格や、求められる基礎工事、工期の長さが異なるからです。各構造の特徴を一覧で比較してみましょう。

| 構造種別 | 坪単価の目安(2階建て) | メリット | デメリット |

| 木造 | 80万円~100万円 | 建築コストが安い、工期が短い | 耐用年数が短い、遮音性が低い傾向 |

|---|---|---|---|

| 軽量鉄骨造 | 90万円~120万円 | 品質が安定、木造より耐震性が高い | 木造よりコスト高、法定耐用年数が短い |

| RC造 | 100万円~150万円 | 耐久性・耐震性・遮音性が高い | 建築コストが高い、工期が長い |

※同じ構造でも3階建てにすると、坪単価は1割~2割程度上昇する傾向にあります。

建築費の見積もりを見る際は、本体工事費以外にかかる「付帯工事費」と「諸経費」を見落としてはいけません。これらは建築費総額の2~3割を占めることもあり、資金計画に大きな影響を与えるからです。

付帯工事費(総工費の約20%)

諸経費(総工費の約10%)

当初の見積もり段階でこれらの内訳を詳細に確認することが、予期せぬ予算オーバーを防ぐ鍵となるでしょう。

アパートの建築コストは、土地そのものの条件によっても大きく変動します。なぜなら、土地の形状や地盤、接する道路の状況などが、工事の難易度や追加で必要となる工事を決定づけるからです。例えば、地盤の弱い土地では数百万円規模の地盤改良工事が必要になったり、前面道路が狭いと大型重機が入れず、工事費が割高になったりするケースがあります。コストを抑制するテクニックとしては、土地購入前に地盤調査の結果を確認すること、旗竿地や不整形地を避けること、高低差の少ない土地を選ぶことなどが挙げられます。すでに所有している土地の場合は、設計の工夫で造成費用を最小限に抑える提案ができる施工会社を選ぶことが重要です。

70坪の土地ポテンシャルを最大限に引き出すためには、法規制の範囲内で、そのエリアの賃貸需要にマッチした建物の規模とレイアウトを計画することが不可欠です。やみくもに部屋数を増やすのではなく、入居者に選ばれる快適な空間を設計することが、長期的な安定経営、すなわち収益の最大化に直結します。市場調査に基づいた戦略的なプランニングを行いましょう。

70坪の土地にどれだけの規模のアパートが建てられるかは、都市計画法で定められた「建ぺい率」と「容積率」によって決まります。これらの数値を正しく理解することで、建築可能な最大のボリュームを把握できるからです。建ぺい率は敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合を指します。例えば、70坪(約231㎡)の土地で建ぺい率60%、容積率200%の場合、建築面積は42坪(約138㎡)まで、延床面積は140坪(約462㎡)まで建築可能、というシナリオが描けます。まずは所有地あるいは購入予定地の用途地域を確認し、これらの数値から建築プランの基礎を固めることがスタートラインです。

建築可能な延床面積がわかったら、次に階数別の戸数と賃料をシミュレーションします。階数を増やすほど総戸数を増やせますが、建築コストも上昇するため、投資効率を慎重に比較検討する必要があります。例えば、70坪・延床面積140坪の敷地で、1戸あたり10坪の1LDKを計画するとします。2階建てなら各階70坪で合計14戸、3階建てなら1フロア約47坪で各階4~5戸、合計12~15戸といったプランが考えられます。3階建て以上ではエレベーター設置の検討や構造強化によるコスト増も考慮し、戸数増による家賃収入アップが建築費の増加分を上回るか、綿密に計算しなくてはなりません。地域の家賃相場と照らし合わせ、最も収益性の高い階数を選択することが成功の鍵となります。

アパートの競争力は、立地だけでなく間取りデザインに大きく左右されます。ターゲットとする入居者層のライフスタイルに合致した間取りを提供することが、空室リスクを減らし、安定経営を実現するからです。例えば、大学や企業の近くで単身者需要が高いエリアなら、バス・トイレ別の1Kや、在宅ワークにも対応できる少し広めのワンルームが人気です。一方、少し郊外の落ち着いた住宅街であれば、カップルや新婚夫婦をターゲットにしたカウンターキッチン付きの1LDKや、ウォークインクローゼットを設けた2DKなどが喜ばれるでしょう。ファミリー層が見込めるなら、収納スペースを豊富にし、リビングと隣接する洋室の扉を開放して広く使えるような可変性のある2LDKも有効なデザインです。

アパート建築は、建築基準法や都市計画法など、様々な法律や条例に基づいて行われます。これらの法規制の確認を怠ると、計画の大幅な変更を余儀なくされたり、最悪の場合、建築そのものができなくなったりするリスクがあります。着工前の許認可チェックは、事業の根幹を揺るがしかねない重要なステップだと認識しておきましょう。

土地には「用途地域」が定められており、建築できる建物の種類や規模が制限されています。また、「防火地域」や「準防火地域」の指定も、アパートの構造選択に大きく影響します。なぜなら、これらの規制は地域の住環境や安全性を守るために設けられており、適合しない建物は建築許可が下りないからです。例えば「第一種低層住居専用地域」では、原則として低層住宅しか建てられず、アパートも2階建てまでといった高さ制限があります。一方、駅前の「商業地域」で「防火地域」に指定されている場合、耐火建築物とすることが義務付けられるため、必然的にRC造や重量鉄骨造が選択肢の中心となります。土地の法的制約を最初に確認し、それに適した構造を選ぶことが計画の第一歩です。

建物の高さを制限する規制には、「高度地区」による絶対高さの制限や、「斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)」があります。これらの規制は、周辺の建物への日照や通風を確保し、圧迫感をなくすために存在します。一見、計画の自由度を奪う厳しい規制に思えますが、設計の工夫によってクリアすることが可能です。例えば、北側斜線制限に対しては、建物の北側を階段状に後退(セットバック)させたり、屋根の形状を工夫したりします。また、「天空率」という制度を活用すれば、斜線制限の適用が緩和されるケースもあります。専門知識を持つ優秀な設計士とタッグを組むことで、規制を守りつつ、最大限の居住スペースを確保する設計が可能になるのです。

建築基準法では、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることを求める「接道義務」があります。この条件を満たさないと、原則として建物を建てることはできません。また、接している道路の幅員は、建築可能な建物の容積率にも影響を与えるため、事前に必ず確認が必要です。さらに、駐車場の配置は入居者の利便性と収益性に直結します。車社会の地域では、条例によって設置が義務付けられている場合もあり、全戸分の駐車場を確保できるかが物件の競争力を左右します。70坪の限られた敷地では、平面駐車場だけでなく、コストはかかりますが2段式や3段式の機械式駐車場を導入し、居住スペースを圧迫しない配置を検討することも有効な戦略です。

70坪のアパート経営で高利回りを実現するためには、建築前の緻密な収益モデルと資金計画が全てと言っても過言ではありません。感覚的な「儲かりそう」という期待ではなく、具体的な数字に基づいた事業計画を立てること。それが、長期にわたる安定した資産形成への唯一の道であり、成功の羅針盤となります。

堅実なアパート経営の第一歩は、事業の採算性を客観的な数字で把握することです。なぜなら、どんぶり勘定の計画では、予期せぬ支出や空室で容易に経営が破綻してしまうからです。以下の手順で、実現可能で無理のない事業計画を立てましょう。

本体工事費、付帯工事費、諸経費を合算し、自己資金と借入額を明確にします。

周辺の家賃相場と想定戸数から満室時家賃を算出。そこから空室率(5~10%)と運営経費を差し引きます。

借入額と金利から月々の返済額を計算し、「Step 2の実質家賃収入」から「月々の返済額」を引いて、手残り(キャッシュフロー)がいくらになるかを確認します。

導入する設備のグレードは、設定できる家賃の額と物件の競争力に直接的な影響を与えます。今日の入居者は、インターネット上の多くの物件情報と比較検討しており、ありきたりな設備では選ばれない時代になっているからです。例えば、オートロックや宅配ボックスは、もはや標準装備と考えるべきでしょう。さらに、無料インターネット(Wi-Fi完備)、雨の日も安心な浴室換気乾燥機、スマートロックなどを導入することで、相場より5,000円~1万円高い家賃設定も十分に狙えます。闇雲に高価な設備を付けるのではなく、そのエリアの入居者層(単身者かファミリーか等)に響く設備を戦略的に選択し、投資することが物件価値の向上に繋がります。

アパートローンをいかに有利な条件で組むかは、毎月のキャッシュフローを改善し、経営の安定度を高める上で極めて重要です。融資の金利や返済期間といった条件が、手元に残る現金を大きく左右するからです。例えば、同じ借入額でも、返済期間を25年から35年に延ばすことで月々の返済額は減り、キャッシュフローに余裕が生まれます。また、日本政策金融公庫や各民間金融機関では、金利タイプ(変動・固定)、保証人の有無など、様々な融資商品が用意されています。複数の金融機関に事業計画を持ち込んで相談し、最も低い金利、長い返済期間、多い融資額といった、自身の計画にとって最適な条件を引き出す交渉力が、経営者の腕の見せ所と言えるでしょう。

アパート建築において、単なるコスト削減だけを追求すると、魅力のない、競争力の低い物件になりがちです。しかし、賢い施工戦略を立てることで、「コスト削減」と「付加価値アップ」という相反するテーマを両立させることが可能です。鍵となるのは、画一的ではない柔軟なプランニングと、長期的な視点での資材選びです。

建築コストを抑えつつ、デザイン性の高いアパートを実現する有効な手法が、規格型プランとカスタム設計の組み合わせです。すべてをゼロから設計するフルオーダーは高コストになりがちですが、施工会社が持つ規格型プランを上手に活用することで、コストパフォーマンスを高めることができます。例えば、居室の基本的な間取りや水回りユニットなどは、効率化された規格プランをベースにすることでコストを圧縮。その上で、入居者の目に触れやすいエントランスのデザインや外壁材、室内のアクセントクロスなどにカスタム要素を取り入れ、物件の個性を演出します。このメリハリが、「安かろう悪かろう」ではない、高い付加価値を持つアパートを生み出す秘訣です。

アパート経営の収益性を考える上で、建築時の初期コスト(イニシャルコスト)だけでなく、将来にわたって発生する修繕やメンテナンス費用(ランニングコスト)まで含めた「ライフサイクルコスト」で判断することが不可欠です。目先の価格が安い資材を選んでも、数年おきに大規模なメンテナンスが必要では、結果的に支出は膨らんでしまいます。例えば、外壁材には、一般的なサイディングよりも高価ですが、塗り替え周期の長い高耐久のタイルやフッ素塗料を採用する。屋根材も、スレートより耐久性の高いガルバリウム鋼板を選ぶ。こうした選択が、長期的な修繕コストを大幅に削減し、安定した経営基盤を築くことに繋がるのです。

アパート建築のパートナーとなる施工会社選びは、事業の成否を分ける重要な決断です。大手ハウスメーカーと地元の工務店(ビルダー)には、それぞれ異なる特徴があるため、自身の計画に合った相手を見極める必要があります。

| 比較項目 | 大手ハウスメーカー | 地元ビルダー |

| 建築コスト | 割高な傾向 | 比較的安い |

|---|---|---|

| プランの自由度 | 規格型が多く、制限がある場合も | 柔軟性が高く、カスタムしやすい |

| 品質 | 安定・均質的 | 会社による差が大きい |

| 工期 | やや長め | 比較的短い傾向 |

| ブランド・信頼性 | 高い(融資に有利な場合も) | 実績や評判の確認が必須 |

| アフターサービス | 体制が整っている | 会社による |

両者から相見積もりを取り、価格だけでなく、提案内容や担当者の熱意、過去の施工実績などを多角的に比較検討しましょう。

理論やシミュレーションだけでなく、実際に成功しているオーナーの事例から学ぶことは、自身の計画を具体化する上で非常に有効です。70坪という土地を舞台に、様々な工夫で高い収益を上げている実例は、あなたの計画を成功に導くための貴重なヒントに満ちています。ここでは、三つの異なるアプローチによる成功ストーリーを紹介します。

都心に近い人気の住宅街で、あえて建築コストをかけてでもデザイン性を追求し、収益を最大化した事例です。このオーナーは、70坪の土地に、単身者からDINKsをターゲットとしたコンクリート打ちっ放しのスタイリッシュな外観のアパートを建築しました。室内も、無垢材のフローリングやアイランドキッチンなど、賃貸物件とは思えない仕様に。結果、周辺の家賃相場より2万円以上高い設定にもかかわらず、竣工前から申し込みが殺到し、常に満室稼働を維持。高い初期投資を、高い家賃収入によって早期に回収するモデルを成功させています。エリアの潜在的な需要を的確に読み取った戦略の勝利と言えるでしょう。

地方都市の駅近くという好立地ながら、70坪という限られた敷地で、いかに駐車場を確保するかが課題となった事例です。このエリアでは車利用が必須であり、駐車場のない物件は敬遠される傾向にありました。そこでオーナーは、建物の配置を工夫して建築面積を最大限確保しつつ、空いたスペースに2段式の機械式駐車場を導入する決断をしました。初期投資は増えましたが、これにより全戸分の駐車場を確保。車を持つファミリー層や単身者の入居希望者を逃すことなく、安定した入居率を達成しました。さらに、駐車場使用料を別途得ることで、全体の収益性も向上させています。土地の弱点を設備投資で克服した好例です。

新築当初は、空室リスクへの不安から管理会社による一括借り上げ(サブリース)契約を結んでいたオーナーの事例です。数年間は安定した収入が得られていましたが、契約更新時に管理会社から保証家賃の大幅な引き下げを打診されました。これを機に、オーナーは経営への関与を深めることを決意。サブリース契約を解消し、入居者募集やクレーム対応などを委託する「一般管理」へと切り替えました。手数料が安くなったことで手取り収入が増加しただけでなく、入居者とのコミュニケーションも直接取れるようになり、より質の高いサービスを提供することで長期入居に繋がっています。経営状況に合わせ、最適な管理形態を見直す重要性を示唆する事例です。

ここでは、70坪のアパート建築を検討されている方から、特によく寄せられる疑問について、専門家の視点からQ&A形式でお答えします。計画を進める上での不安や不明点を解消し、より安心してアパート経営のスタートラインに立っていただくためのセクションです。具体的な疑問を解決していきましょう。

アパート建築の計画から建物の引き渡しまでの期間は、全体で1年~1年半程度を見込んでおくのが一般的です。大まかな流れは以下の通りです。

天候不順や資材の納期遅れなども考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

アパートを所有すると、毎年「固定資産税・都市計画税」が課税されます。これは土地と建物それぞれに対して計算され、毎年1月1日時点の所有者に納税義務が生じます。新築住宅の場合は、一定期間、税額が軽減される特例措置があるため、必ず確認しましょう。 一方、「減価償却」は、税務上の重要な考え方です。建物の建築費を、法で定められた耐用年数にわたって分割し、毎年経費として計上できる仕組みです。これにより課税対象となる所得を圧縮できるため、所得税や住民税の節税効果が期待できます。税理士などの専門家と相談し、適切に処理することが不可欠です。

現代の賃貸市場で勝ち抜くためには、競合物件との差別化を図る設備やサービスの導入が最も有効な空室対策となります。設備投資の優先順位を考えてみましょう。

【必須レベル】今やないと厳しい設備

【差別化に有効】あると喜ばれる人気設備

【付加価値UP】特定の層に響くサービス

70坪のアパート建築は、正しい知識と戦略に基づけば、長期にわたり安定した収益を生み出すことができる、非常に魅力的な資産形成手段です。建築費のリアルな相場を把握し、コスト構造を理解すること。法規制を遵守し、土地のポテンシャルを最大限に引き出す設計を行うこと。そして、緻密な収益シミュレーションと資金計画を立てること。本記事で解説したこれらのポイントを一つひとつ着実に実行することが、あなたのプロジェクトを成功へと導きます。コストを最適化し、入居者に選ばれ続ける付加価値を創造することで、70坪という土地の資産価値を最大化させましょう。