超高利回りアパート投資の秘密

\\\知りたい方はこちら///

監修者

株式会社Riel 代表取締役

坂口 卓己(サカグチ タクミ)

宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。

⇒詳細はこちら

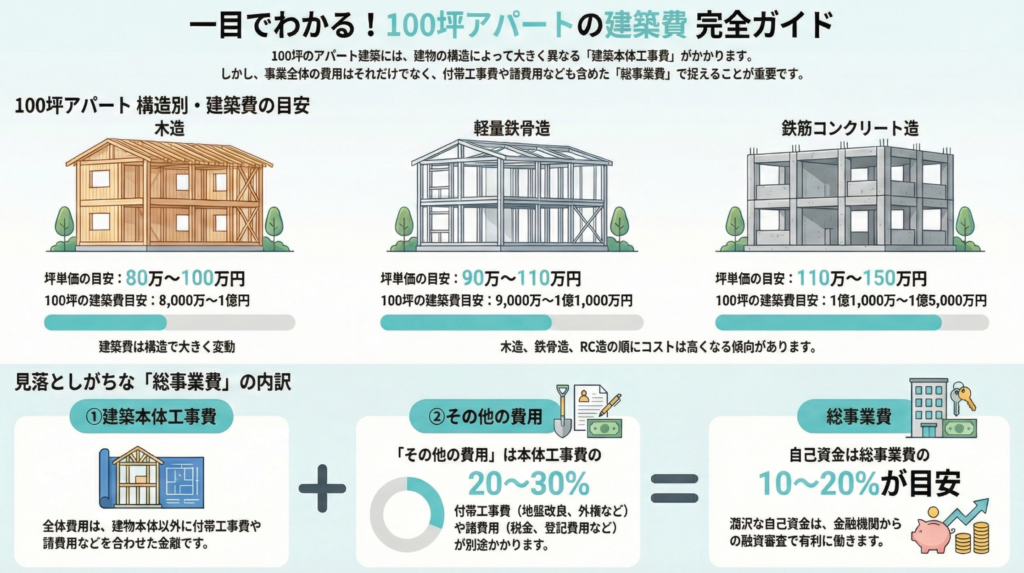

100坪の土地活用でアパート経営を検討する際、最も気になるのは「建築費用」ではないでしょうか。構造や立地条件で数千万円の差が出るため、初期段階での正確な把握が成功の鍵を握ります。本記事では、土地活用コンサルタントである㈱Rielが、100坪アパートの適正価格と収支計画の立て方を初心者にも分かりやすく解説します。

結論として、最低ラインは「坪単価80万円〜」、総額で「8,000万円以上」を目安にスタートすべきです。なぜなら、昨今の資材価格高騰や人件費上昇により、以前のようなローコスト建築が難しくなっているからです。

例えば、木造2階建てでも準防火地域などの規制がかかれば、サッシや外壁の仕様変更でコストは容易に上がります。安易な低価格見積もりを信じず、余裕を持った資金計画を立てることが、失敗しない第一歩と言えます。

建築費用を考える際、初心者は以下の「3つの費用の違い」を明確に理解する必要があります。多くの広告では「①本体工事費」のみが強調されがちですが、実際には総額の2〜3割がそれ以外の費用で消えるからです。

建築費用の内訳チェックリスト

POINT

広告の「坪単価」は①のみを指すことが多いため注意が必要です。見積もりを見る際は必ず「総事業費」で判断する癖をつけましょう。

Rielからのアドバイス

Rielからのアドバイス「坪単価●●万円!」という広告を見て問い合わせたら、最終的な見積もりが倍近くなったという相談をよく受けます。最初の段階で「住める状態にするまでの総額(コミコミ価格)」を聞き出すのが、賢い施主への第一歩ですよ。

100坪の土地があっても、その全てに建物が建てられるわけではありません。法規制によって建築可能な面積や高さは厳格に制限されています。理想のプランを実現するためには、建築費用の計算以前に、その土地が持つ「法的ポテンシャル」を正しく把握する必要があります。

建物の規模は、その土地の「建ぺい率」と「容積率」で上限が決まります。これらは都市計画法に基づき用途地域ごとに定められており、100坪あっても実際には半分しか建築面積に使えない場合があるからです。

以下の表で、同じ100坪でも条件によって建てられる規模がどう変わるか見てみましょう。

条件による建築可能ボリュームの違い

| 項目 | ケースA(建ぺい率50% / 容積率100%) | ケースB(建ぺい率60% / 容積率200%) |

| 敷地面積 | 100坪 | 100坪 |

|---|---|---|

| 建築面積(1階の広さ) | 最大50坪 | 最大60坪 |

| 延床面積(建物の総床面積) | 最大100坪 | 最大200坪 |

| 建てられるイメージ | 2階建てアパート | 3〜4階建てマンション |

まずは自治体の都市計画図を確認し、自分の土地がどちらのタイプに近いかを知ることから始めましょう。

引用:国土交通省「都市計画法」

接道状況や斜線制限も、プランニングに決定的な影響を与えます。建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があり、これを満たさないと再建築不可となる恐れがあるためです。

さらに北側斜線制限などがあると、3階建てを計画しても最上階の一部が削られ、想定した部屋数が確保できない事態も起こり得ます。土地の形状だけでなく、周囲の道路や隣地との関係性も含めた詳細な調査が不可欠です。

建築計画と並行して、そのエリアに「誰が住みたいか」という需要調査を徹底してください。立派な建物を建てても、地域のニーズと乖離していれば空室リスクが高まるからです。

具体的には、ファミリー層が多い地域に単身用ワンルームを大量に供給しても入居付けは苦戦します。ポータルサイトで近隣の募集状況を確認し、ターゲット層に合わせた間取り設定を行うことが、安定経営への最短ルートとなります。

土地の形が悪い(不整形地)場合でも、設計の工夫次第で魅力的な物件になることがあります。逆に、整形地でも法規制で思うような高さが建てられないことも。土地診断は早めにプロに依頼するのが良いと思います。

アパートの建築費は構造によって大きく異なり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。予算と期待する収益性のバランスを見極めることが大切です。ここでは構造別の坪単価相場と、本体工事以外にかかる費用の内訳について詳しく解説します。

構造別の坪単価目安は以下の通りです。国交省の統計でも、資材高騰により建築着工単価は上昇傾向にあります。

構造別・100坪アパート建築費比較表

| 構造 | 坪単価の目安 | 100坪の概算本体工事費 | 特徴・メリット |

| 木造 | 90〜110万円 | 9,000万円〜1.1億円 | 建築費が安く、利回りを出しやすい |

|---|---|---|---|

| 鉄骨造(S造) | 100〜130万円 | 1.0億円〜1.3億円 | 柱が少なく自由な間取りが可能 |

| RC造 | 130〜160万円 | 1.3億円〜1.6億円 | 耐久性・遮音性が高く資産価値が残る |

耐用年数や遮音性などの性能差も考慮しつつ、長期的な視点で構造を選定してください。

資金計画では、本体工事費とは別に「諸費用」として総額の10〜20%程度を見込んでおく必要があります。設計監理料や水道分担金、不動産取得税などは、現金での支払いを求められるケースが多いからです。

例えば、1億円の物件であれば1,000万円以上の諸費用が発生し、外構にこだわればさらに費用は嵩みます。手元資金が枯渇しないよう、これらを漏れなく計上したシミュレーションが求められます。

土地から購入してアパート経営を始める場合、土地代と建築費のバランスが収益性を左右します。都心部など土地値が高いエリアでは、土地代が圧迫して利回りが低下しやすいためです。

具体的には、総予算の50%以上を土地代が占めると、十分な建築費をかけられず競争力のない物件になるリスクがあります。土地と建物の配分を適切にコントロールし、目標利回りを達成できる総事業費の設定を行いましょう。

最近は「RC造信仰」が強いですが、メンテナンス費用や解体費用の高さも考慮すべきです。100坪程度であれば、昨今は性能が向上している「木造」や「軽量鉄骨」の方が、収支バランスが良いケースも多いですよ。

100坪の敷地があれば、工夫次第で多様なプランニングが可能です。ここでは具体的なイメージを持っていただくために、構造ごとの戸数や間取りのモデルケースを一覧で紹介します。

プラン別・規模とターゲットの比較

| プラン | 構造・階数 | 戸数イメージ | ターゲット | おすすめな人 |

| プランA | 木造 2階建て | 10〜12戸 (1K) | 学生・単身 | 利回り重視で早期回収したい人 |

|---|---|---|---|---|

| プランB | 鉄骨 3階建て | 15〜18戸 (1K) | 社会人単身 | 土地の容積をフル活用したい人 |

| プランC | RC 4階建て | 12〜16戸 (1LDK) | DINKS・夫婦 | 資産性重視で長期保有したい人 |

100坪で木造2階建てを建てる場合、1Kなら10〜12戸、ファミリー向け2LDKなら4〜6戸程度が目安となります。木造は建築費を抑えやすく、表面利回りを高く出しやすいのがメリットです。延床100坪で総額9,000万円のアパートを建てた場合、比較的早期の投資回収が見込めます。

容積率に余裕があれば、鉄骨造で3階建てにし、戸数を15〜18戸(単身用)まで増やすことが可能です。鉄骨は柱が少なく大空間を作りやすいため、間取りの自由度が高く、耐久性も木造より優れています。1階を駐車場や店舗にするなど、複合的な活用も検討できます。

RC造を選択すれば、4階建て以上の中層マンションも視野に入り、資産価値の高い物件を建築できます。法定耐用年数が47年と長く、長期の融資が組みやすいため、キャッシュフローを安定させやすいのが特徴です。高級感のあるエントランスや高い遮音性は、入居者満足度を高め、長期入居に繋がります。

100坪は「間取りのミックス」もしやすい広さです。例えば1階は高齢者向けのバリアフリー1LDK、2階以上は単身向け1Kにするなど、ターゲットを分散させて空室リスクを下げる戦略も有効です。

アパート経営は建てて終わりではなく、そこから始まる長期的な事業です。収支計画の精度が、将来の資産形成を成功させるか、負債を抱えるかの分かれ道となります。ここでは表面的な数字だけでなく、空室リスクや運営コストを織り込んだリアルな収支シミュレーションの重要性を解説します。

手元に残るお金(キャッシュフロー)を把握するには、満室想定賃料から空室損や運営費を差し引く必要があります。一般的に運営費は家賃収入の15〜20%程度かかり、常に満室であることは稀だからです。

具体的には、家賃収入1,000万円でも、管理費や修繕積立、空室ロスを引くと、実収入は800万円以下になることもあります。楽観的な予測を捨て、厳しめの数字で試算することが安全な経営に繋がります。

融資条件、特に金利と返済期間は、毎月の返済額に直結し経営の安定性を左右します。以下の表は、借入金額1億円・返済期間30年の場合の金利による差額シミュレーションです。

金利変動による返済額への影響(借入1億円・30年)

| 金利 | 月々の返済額 | 年間返済総額 | 30年間の総支払利息 |

| 1.0% | 約32.1万円 | 約385万円 | 約1,570万円 |

|---|---|---|---|

| 2.0% | 約36.9万円 | 約443万円 | 約3,300万円 |

| 3.0% | 約42.1万円 | 約505万円 | 約5,170万円 |

| 差額 | 月10万円の差 | 年120万円の差 | 約3,600万円の差 |

金利が1%変わるだけで、最終的な支払利息に3,000万円以上の差が出ることがわかります。自己資金を多く入れて借入額を減らすか、期間を長くして月々の負担を下げるか、自身の財務状況に合わせた戦略が必要です。

物件の収益性を判断する際は、必ず諸経費を含めた「実質利回り」を指標にしてください。表面利回りは建築費と家賃のみの単純計算であり、実際の運用成績とは乖離が生じやすいからです。

具体例として、表面利回りが8%でも、固定資産税や管理費を引いた実質利回りが5%を下回るなら、投資としての魅力は薄れます。広告の数字に惑わされず、実質的な手残り額で投資判断を下しましょう。

多くの金融機関は、アパートローンの金利を「事業性」で判断します。つまり、しっかりとした収支計画書があれば、金利優遇を引き出せる可能性が上がります。この交渉も私たちの腕の見せ所です。

建築コストが高騰する中で利益を確保するには、ただ安く作るのではなく「賢くコストを抑える」工夫が求められます。無駄を省きつつ、入居者が価値を感じる部分には投資をする、そのメリハリが収益性の向上に直結します。

建築費を抑える有効な手段として、ハウスメーカーが提供する「規格型アパート」の採用をおすすめします。設計や資材を標準化することで、完全自由設計に比べて大幅なコストダウンが可能になるからです。

外観や間取りのパターンはある程度決まっていますが、その分、工期短縮も期待でき、早期の家賃収入確保にも寄与します。こだわりが強すぎなければ、規格型はコスト対効果の非常に高い選択肢です。

設備のグレードアップは、家賃アップに見合う範囲で慎重に行うべきです。過剰な設備投資は自己満足に終わり、回収できないリスクがあるためです。

具体的には、単身向けなら宅配ボックスや無料Wi-Fiは必須ですが、過度に高価なシステムキッチンは家賃へ転嫁しにくい傾向があります。ターゲット層が本当に求めている設備を見極め、一点集中で投資することが、費用対効果を高めるコツとなります。

適正価格で建てるためには、必ず3社以上の会社から相見積もりを取り、比較検討してください。1社だけの提案では、その価格やプランが市場相場として妥当かどうか判断できないからです。

同じ100坪の土地でも、会社によって提案する構造や工法、得意分野が異なり、見積額に数百万円の差が出ることもあります。価格だけでなく、担当者の対応や提案力も含めて総合的にパートナーを選びましょう。

見積もり比較の際は「同じ条件」で依頼することが重要です。「A社にはエアコン込み、B社にはエアコン抜き」で依頼してしまうと、正しい比較ができません。比較用の統一フォーマットを作ると良いでしょう。

アパート経営の成功は、建物が完成した時点で決まるのではなく、その後の運営管理にかかっています。長期にわたり安定した収益を生み出し続けるためには、多角的な視点でのリスク管理が不可欠です。

アパート建設に進む前に、駐車場経営や高齢者施設、戸建賃貸など、他の選択肢とも比較検討を行ってください。立地によっては、アパートよりも初期投資が少なく、リスクの低い活用法が適している場合があるからです。

例えば、駅から遠い住宅地であれば、アパートよりも戸建賃貸の方が需要が安定し、長く住んでもらえる可能性があります。固定観念にとらわれず、土地の特性にベストマッチした活用法を選定しましょう。

10年、20年先の大規模修繕や、最終的な売却(出口戦略)まで想定した計画が必須です。建物は経年劣化し、修繕費は年々増加するため、積立金不足は致命的な経営悪化を招きます。国税庁のデータでも、修繕費の計上漏れがキャッシュフロー悪化の要因として挙げられています。

将来的に売却して利益を確定させるのか、子孫へ資産として残すのか、ゴール逆算で今の資金計画を策定してください。

引用:国税庁「減価償却費」

質の高い管理会社をパートナーに選ぶことは、満室経営を維持するための生命線です。入居者募集の強さやトラブル対応の迅速さが、入居率や入居期間に直結するからです。

具体的には、客付け実績が豊富で、エリアの特性を熟知している地場の管理会社などは頼りになる存在です。管理手数料の安さだけで選ばず、提案力や行動力を重視して委託先を決めることが、長期的な安定収益をもたらします。

「建ててくれたハウスメーカー系列の管理会社」に任せるのが一般的ですが、必ずしもそれがベストとは限りません。募集力に不満があれば、管理会社を変更する勇気も必要です。

100坪のアパート建築は大きなプロジェクトですが、正しい知識と準備があれば、強力な資産形成ツールとなります。まずは建築費用の相場を知り、法規制やエリアニーズを踏まえた上で、無理のない収支計画を立てることが成功への第一歩です。

最後に、これからアパート経営を検討される方が具体的にどのようなアクションを起こすべきか、ステップ形式でまとめました。

アパート建築までの5ステップ

独学には限界があり、初期段階からプロの意見を取り入れることで、無駄な回り道を避けられます。潜在的なリスクや最適なプランの提案を早期に受けるためにも、まずは㈱Rielのような専門家の無料相談などを活用してみてはいかがでしょうか。

アパート経営は「情報戦」です。ネットの情報だけでなく、実際に現地を見て、プロの話を聞くことが成功への近道です。いつでもご相談をお待ちしています!